農地転用許可がおりない!その理由と農地の活用方法を紹介

太陽光発電所や廃棄物処理施設などを農地に設置する場合は、農地を農地以外の用途に転用することになるため、事前に農地転用許可を取得する必要があります。これは、相続した農地を住宅用地などに使いたい場合も同様で、農業委員会への申請と許可が不可欠です。

農地転用の許可がおりない理由には、申請内容が基準を満たしていない場合や、申請前にすでに農地以外の用途で使用してしまっている場合などが挙げられます。こうしたケースでは、許可がおりない可能性が高く、注意が必要です。

では、許可がおりない場合にはどのように対処すればよいのでしょうか?

本記事では、農地転用の許可がおりない主な理由とその対処法についても解説しています。

目次

農地転用許可制度とは?

農地転用とは、一言でいえば「農地を農地以外の用途に変更すること」を指します。たとえば、農地を太陽光発電所や住宅、工場、病院、駐車場、学校、導水路、廃棄物処理施設などに転換するケースが該当します。また、農地の形状を変えずにそのまま資材置場や駐車場として使用する場合も農地転用となります。

農地転用は、単に土地の用途を変えるだけではなく、農地法に基づく許可制度の対象となります。この制度は、土地を無計画に使うことを防ぎ、農地として価値の高い土地を守ることを目的としています。つまり、農地を守りながら、他の用途とのバランスをとるための仕組みです。

特に日本は食料自給率が低く、農地の確保は国全体の課題でもあります。そのため、農地を他の用途に転用する際には、農業の生産性を損なわないように配慮しながら、慎重な判断と手続きが求められます。

農地転用の費用と期間

農地を他の用途に活用するには、事前に所定の手続きを踏む必要があります。農地転用を検討する際は、対象となる農地が所在する市区町村の農業委員会事務局を訪問し、該当農地の種別を確認することから始めます。

この際、地図や登記情報などの資料を持参すると、スムーズに確認が進みます。

また、対象農地が原則として転用が認められていない区域に該当する場合でも、転用の目的や計画内容を説明することで、許可の可能性があるかどうかを確認することができます。

転用が可能と判断された場合は、必要書類や申請先(農林課・農政課など)についても併せて確認しておきましょう。

申請に必要な費用

農地転用の申請を自分で行えば、転用自体に費用はかかりません。ただし、申請に必要な書類(土地登記簿謄本の原本、位置図・公図の写しなど)の取得には、発行手数料が発生する場合があります。

申請に必要な期間

農地転用の手続きには、以下のような期間がかかるのが一般的です。

- 農業委員会への届出が必要な場合:おおよそ1〜2週間

- 都道府県知事への許可申請が必要な場合:おおよそ40日〜90日前後

※申請内容や地域によって異なる場合がありますので、事前に確認することをおすすめします。

農地転用の許可がおりない8つの要因

農地転用を行うには、農業委員会への届出が必要です。

申請内容が許可基準を満たしていない場合や、提出書類に不備がある場合には、許可がおりない可能性があります。

許可が得られない主なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 農地転用許可基準を満たしていない

- 書類の不備や不足

- 土地の境界がはっきりしていない

- すでに農地以外の用途で使用している

- 農業委員会の要注意リストに入っている

- 事業計画の内容に不備がある

- 隣接する農地の所有者の同意が得られていない

- 近隣農地所有者への説明が不十分

01.農地転用許可基準を満たしていない

そもそも、すべての農地が自由に転用できるわけではありません。農地を他の用途に変更するには、農地法で定められた「農地転用許可基準」を満たすことが前提となります。

この基準を満たしていない場合、申請を行っても許可がおりない可能性が高くなります。そのため、事前に基準をよく理解し、計画内容が適合しているかを確認することが重要です。

02.書類の不備や不足

農地転用の申請を行っても、添付書類の不足や申請内容に不備がある場合には、農業委員会から許可はおりません。このような場合、農業委員会から不備の内容についての連絡が届くので、指摘された点を確認し、修正・補正を行った上で再提出する必要があります。

不足書類の準備や修正に時間がかかる場合には、いったん申請を取り下げ、必要な書類がすべて整った段階で改めて申請し直すことが求められるケースもあります。

03.土地の境界がはっきりしていない

農地転用を進めるにあたっては、対象となる土地の境界を明確にするため、境界杭の設置が必要です。

申請後、農業委員会の担当者が現地確認を行う際に、境界杭の設置状況を確認することが一般的です。そのため、申請前の段階で境界杭を設置しておくことが重要です。

04.すでに農地以外の用途で使用している

農地転用を行う際には、必ず事前に許可を取得する必要があります。もし、許可を得る前にすでに農地を他の用途に使用している場合、その状態では転用許可はおりません。このようなケースでは、まず対象農地を元の状態に戻すことが必要です。たとえば、すでに建物が建っている場合は、建物を取り壊すなどの対応が求められます。

また、許可を得ずに農地を転用することは違法となり、罰則の対象となる可能性があります。

05.農業委員会の要注意リストに入っている

農地転用の申請にあたっては、事業計画書や、転用後に建築予定の建物の平面図・立面図などの資料を提出する必要があります。

これらの資料は、単なる形式的なものではなく、計画の実現可能性を判断するための重要な審査資料となります。

そのため、提出された事業計画に明らかな問題がある場合や、実現性が低いと判断される場合には、農地転用の許可がおりない可能性があります。たとえば、計画に対して資金が明らかに不足している場合や、融資証明書を添付できない場合には、許可がおりない可能性が高いです。

06.事業計画の内容に不備がある

農地転用の申請にあたっては、事業計画書や、転用後に建築予定の建物の平面図・立面図などの資料を提出する必要があります。

これらの資料は、単なる形式的なものではなく、計画の実現可能性を判断するための重要な審査資料となります。

そのため、提出された事業計画に明らかな問題がある場合や、実現性が低いと判断される場合には、農地転用の許可がおりない可能性があります。たとえば、計画に対して資金が明らかに不足している場合や、融資証明書を添付できない場合には、許可がおりない可能性が高いです。

07.隣接する農地の所有者の同意が得られていない

農地転用を申請する際には、対象農地に隣接する土地の所有者の承諾を得ておくことが非常に重要です。

申請時点で近隣農地の所有者からの同意が得られていない場合、農地転用の許可がおりない可能性が高くなります。

農業委員会としても、一度許可を出してしまうと取り消しが難しく、近隣農家とのトラブルに発展するリスクがあるため、近隣農家の承諾を得ていることがスムーズな申請には不可欠です。

08.近隣農地所有者への説明が不十分

近隣農地所有者に書面上で承諾を得ていたとしても、説明が不十分であった場合には、後々トラブルに発展する可能性があると判断され、農業委員会が許可を出さないケースもあります。単に承諾書を提出するだけでなく、計画内容を丁寧に説明し、相手の理解と納得を得ることが非常に重要です。

農地転用が認められるための条件

農地転用の許可を得るためには、農地法で定められた許可基準を満たしていることが前提条件となります。

農地転用の許可基準は、大きく分けて以下の2つに分類されます。

- 立地基準:農地区分ごとに定められた許可の基準

- 一般基準:申請者の計画内容や実施体制などの条件

立地基準

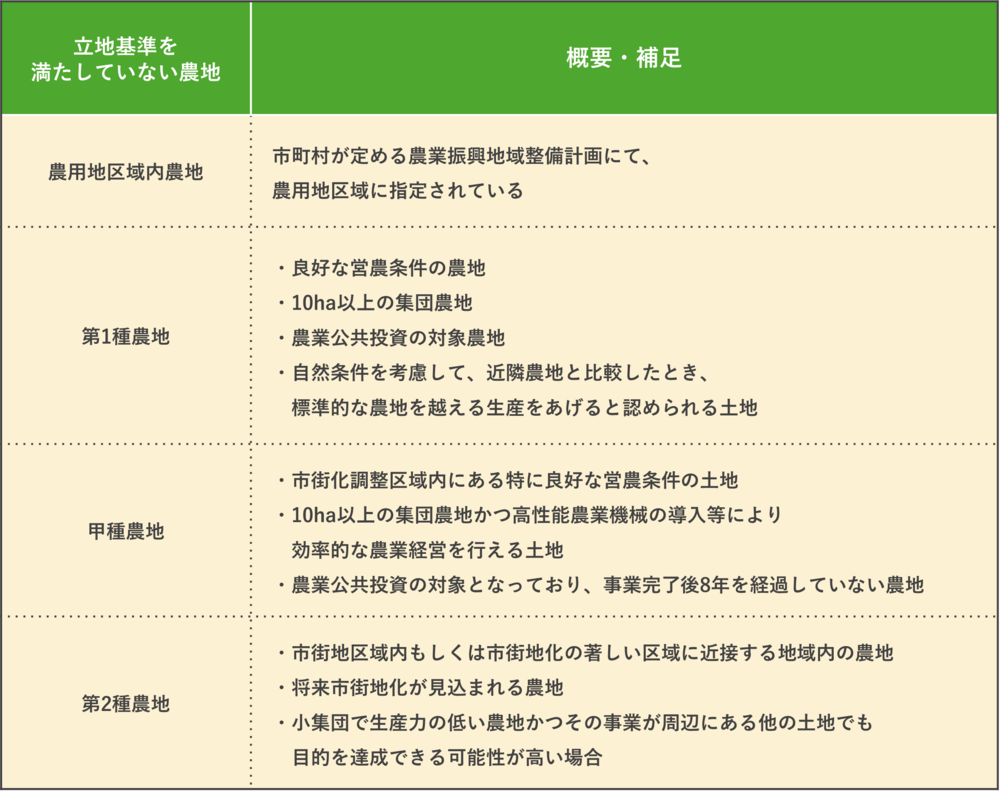

農地転用の「立地基準」とは、農地の場所や周辺環境に関する基準です。この基準に基づき、一定の条件に該当する農地については原則として転用が認められません。

これらの農地は、国や自治体が農業の維持・振興を目的として保全している区域に含まれているため、原則として転用は認められません。例外的に以下のようなケースでは、条件を満たすことで許可がおりる可能性があります。

- 農家住宅の建築など一定の条件を満たす場合

- やむを得ない事情があると認められる場合

そのため、該当する農地を所有している場合でも、農業委員会や専門家に相談することをおすすめします。

一般基準

農地転用の「一般基準」とは、転用後の計画が適切に実行されるかどうか、また周辺の農地や地域環境に悪影響を及ぼさないかどうかを判断するための基準です。以下のようなケースでは農地転用の許可がおりない可能性があります。

- 転用の確実性が認められない場合

- 他法令の許認可の見込みがない場合

- 関係権利者の同意がない場合等

- 周辺農地への被害防除措置が適切でない場合

- 農地の利用の集積に支障を及ぼす場合

- 一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合

たとえば、農地転用を行うのに必要な資力・信用がない場合や、土砂流出等の災害を発生させる恐れがある場合が挙げられます。

農地転用を検討している場合は、申請前に農業委員会へ相談し、計画内容が基準を満たしているかどうかを確認することが重要です。

農地転用の許可がおりないときの対処法

もし農地転用の許可がおりなかった場合には、その農地を引き続き農地として活用するか、売却を検討することが現実的な選択肢となります。

農地として活用・売却する

農地転用の許可がおりなかった場合でも、農地としての活用方法や売却の可能性を検討することが重要です。たとえば、近隣の農家が規模拡大に伴い、農地の取得を希望しているケースや、近年では市民農園としての活用を進める動きも広がっています。

農振除外をする

農地転用の許可がおりない土地であっても、「農振除外(農用地区域からの除外)」の手続きを行うことで、農業以外の用途に活用できる可能性があります。この手続きが認められれば、実質的には農地転用に近い状態となり、住宅の建築や資材置き場としての利用などが可能になります。

農振除外の申請は農業委員会ではなく、市町村の農政課や農林課などの担当窓口で行います。

さらに、農地転用と異なり、行政書士などによる代理申請は認められておらず、土地の所有者本人が手続きを行う必要がある点にも注意が必要です。さらに、農振除外の手続きには半年から1年以上かかるケースも多く、時間的な余裕を持って計画的に進めることが求められます。

農地転用できない土地の活用・売却のヒント

農地として活用、売却する方法には、下記の方法があります。

- 行政機関の売買あっせん事業を利用する

- 農家に農地を貸す・売る

- 市民農園を開設する

- 農地バンクに登録する

- ソーラーシェアリングを導入する

行政機関の売買あっせん事業を利用する

農地としての売却を検討する場合には、農業委員会が実施する「農地移動適正化あっせん事業」の活用が有効的です。

この制度は、農業委員会が主体となって、農地の売却や貸付けを希望する所有者と、農地を必要とする農業者とのマッチングを行う仕組みです。

あっせんによる売却では、売却価格は農業委員会のあっせん委員会が決定しますが、譲渡所得に対して800万円の特別控除が適用されるという大きなメリットがあります。

農家に農地を貸す・売る

近隣の農家などが農地の取得や賃借を希望している場合には、農地としてのまま活用・売却しやすくなります。

農地の売買や賃貸を行う場合でも、農業委員会への申請と許可が必要です。

市民農園を開設する

使用予定のない農地については、市民農園として活用することも可能です。

この場合、農園利用方式に限っては農地転用の手続きは不要とされており、比較的柔軟に運用できる点が特徴です。

ただし、市民農園はあくまで農業体験や家庭菜園を目的とした利用形態であるため、農地の所有者が主体となって管理や農作業のサポートを行う必要があります。

農地バンクに登録する

農地を貸したいと考えていても、適切な借り手を自分で見つけるのが難しい場合には、「農地バンク」への登録がおすすめです。

農地バンクは、農地中間管理機構が運営する制度で、農地の貸し手と借り手をマッチングする仕組みです。

この制度を活用することで、農地の借り手が見つかりやすくなるだけでなく、一定の条件を満たせば税制上の優遇措置を受けられる可能性もあります。

ソーラーシェアリングを導入する

一定の条件を満たせば「一時転用」としてソーラーシェアリングの導入が認められる場合があります。

ソーラーシェアリングとは、農業用地に支柱を立て、その上部空間に太陽光発電設備を設置することで、農業と太陽光発電を両立させる仕組みです。

また、設備の設置に際しては、農地法に基づく「一時転用許可」の取得が必要となります。

農地転用するときの注意点

農地転用にはさまざまな注意点があります。

無許可の農地転用は違法

農地を転用する際には、必ず農業委員会の許可を得る必要があります。許可なく農地を住宅や施設などに転用する行為は、農地法違反に該当し、重大な法的責任を問われる可能性があります。無許可で農地転用を行った場合には、以下のような罰則が科されることがあります。

- 工事の中止命令や原状回復を命じられる

- 最大3年以下の懲役または300万円以下の罰金

※法人の場合は最大1億円以下の罰金

農地転用前には相続手続きが必要

相続した農地を転用する場合、まずは相続登記を法務局で行い、所有権を正式に移転する必要があります。これにより、相続人がその農地の正式な所有者として認められ、転用申請などの手続きが可能になります。

次に、農業委員会への届出が必要です。農地法に基づき、農地を相続したことを「相続開始を知った日から10か月以内」に届け出なければなりません。期限を過ぎると、最大10万円以下の過料が科される可能性があります。

農地を転用せずにそのまま活用・売却する場合でも、相続登記と農業委員会への届出は必須です。

登記地目の変更

土地の用途を変更する際には、法的に「地目(ちもく)」の変更手続きが必要です。たとえば、農地を転用して住宅を建てる場合には、登記上の地目を「宅地」に変更しなければなりません。

農地転用後の固定資産税

地目が変更されると、固定資産税の課税額にも影響が生じます。これは、地目の変更に伴い、土地の評価額(固定資産税評価額)が見直されるためです。一般的に、「農地」から「宅地」へ変更すると、土地の価値が上がり、評価額も上昇する傾向があります。

農地転用は専門家に相談しましょう!

農地転用には一定の条件があり、すべての農地で自由に行えるわけではありません。基準を満たしていない場合や、周辺の農地所有者の同意が得られない場合には、許可がおりない可能性があるため事前の確認が重要です。

もし転用の許可がおりない場合には、農地としての活用や売却を検討するほか、先の説明にある通り「農振除外」の手続きを視野に入れることも一つの方法です。

また、農地転用を進めるには、まず相続手続きを完了させる必要があります。スムーズに進めるためにも、早い段階で専門家に相談し、必要な準備を始めることをおすすめします。

農地探しや新規就農でのお困りごとはイノチオアグリへ

イノチオアグリは「農業総合支援企業」として、50年以上にわたり培ってきたビニールハウスのノウハウを活かし、新たに農業を始める方々を支援しています。

農地取得や新規就農、農業参入に関する疑問や悩みに対して、各分野の専門知識を持つ社員が丁寧に対応します。また、ビニールハウス建設をご検討の方には、栽培に適した土地の調査・選定もプロの視点でサポートしています。お気軽にお問い合わせください。