農業をやりたい方必見!はじめに知っておくべき農業の知識!

近年、高齢化や担い手不足、都市化の進行により、日本の農業は今、大きな転換期を迎えています。以前、3K「きつい・汚い・稼げない」と言われていた農業に興味を持つ人が増え、企業や法人などの一般法人も新たに農業参入する事例も増加しています。

今回のコラムでは、農業をはじめるために必要な知識や準備をテーマに、初心者でもわかりやすく丁寧に解説していきます。

目次

若者の農業思考が増加中?

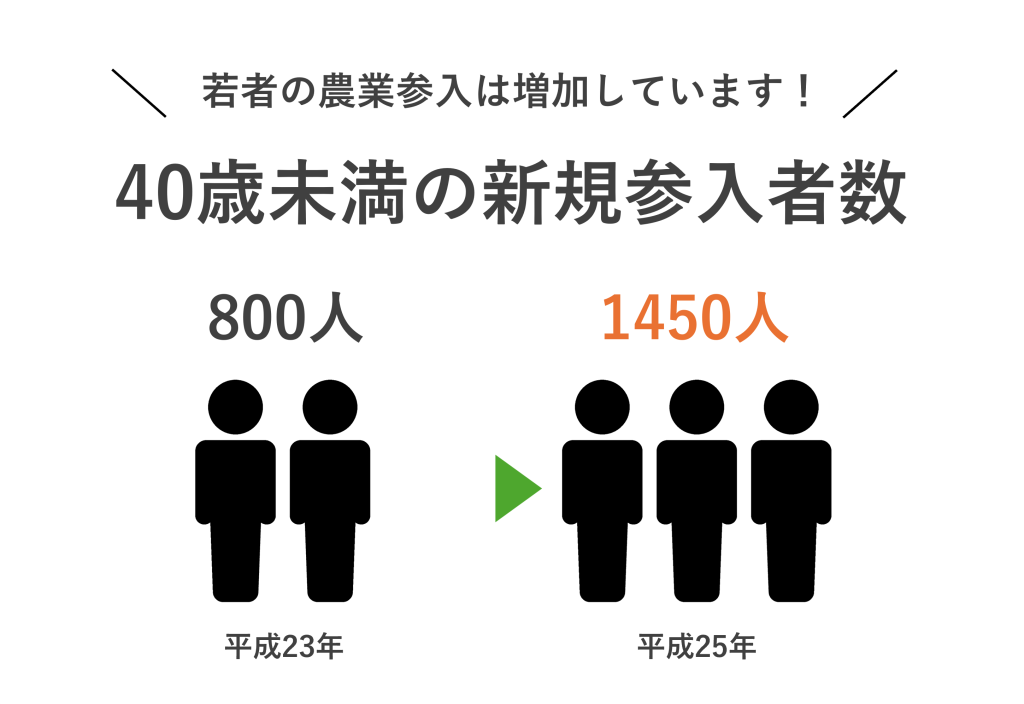

農業全体の新規参入者の人数は減少傾向にありますが、実は若者の農業参入は増加傾向にあります。

農林水産省の「新規就農者調査」によると、40歳未満の農業への新規参入者数・農業就業体験人数ともに大きく増加傾向にあります。このデータから、「多くの若者が農業に興味を持っている」と言えるでしょう。

農村地域でも、農業を志す若者の期待が高まっており、都道府県、市町村でも IターンやUターンした新規就農者を支援するさまざまな施策が、年々充実してきています。

農業をやりたいなら知っておくべき、就農の5ステップとは

農業をはじめたいと思っていても、「何からはじめたらよいのかわからない」「どんな準備が必要?」と思う人は少なくありません。ここでは最初に就農に向けて知っておきたい5つの基本ステップを紹介します。記事を読んで就農までのイメージを掴みましょう!

まずは農業を知ることからはじめよう

農業は自然に囲まれた環境で働くことができ、ストレスフリーな仕事だと前向きなイメージを持つ方も多いかもしれません。しかし、農業は自然を相手にする仕事であり、たった一度、天候や災害の影響を大きく受けると収穫ができず、収入に影響するリスクもあります。

また、「農業」と一口に言っても、栽培する品目や地域の特性、就農の方法によって働き方はさまざまです。まずは幅広く情報を集め、自分に合った農業スタイルを見つけることが大切です。

リスクとリターンを考えよう

新しいことをはじめる場合、得られるもの(リターン)ばかりを考えがちですが、特に農業の場合は居住地域や生活スタイルも一新されるため、現在の生活のままリターンだけ得られるということはありません。

農業をはじめることで、安定した収入やプライベートの時間を失う可能性があることを検討しておきましょう。そういったリスクを理解しておくことで、就農地や作目も自分にあったものを選定しやすくなり、理想と現実のギャップも少なくすることができます。

就農後に「こんなはずじゃなかった」ということを回避するためにも、必ず時間をかけて検討するようにしましょう。

また、検討の結果、リターンとリスクを天秤にかけて、リスクの方が大きい場合には、より自分の理想に近い地域を選びなおすなど、リスクが減少するまで待つことも大切です。

家族、配偶者とよく話し合おう

農業は、家族が協力し合って成り立つ仕事です。農作業や経営管理、日々の暮らしを家族で分担することで、より効率的で安定した農業経営が可能になります。

たとえば、農作業は一人で行うよりも複数人で取り組む方が効率が良く、作業の幅も広がります。また、経営面でも規模が大きいほど効率的な運営がしやすくなるため家族の理解と協力は欠かせません。

さらに、農業で目指す目標や得たい成果は、家族全員で共有しておくことが重要です。自分だけが満足していても、家族が不安や不満を抱えていると、長期的にはうまくいかなくなる可能性があります。

就農を考える際は、家族としっかり話し合い、理想や目標を共有しながら準備を進めることが、成功への第一歩です。

STEP1:実際に農業を体験してみよう

農業のイメージがわいてきたら、次は実際に体験してみましょう。観光農園などでの収穫体験ではなく、農家の日常的な栽培管理を体験できるイベントが全国各地で開催されています。農業体験だけでなく、先輩農業者のやりがいや苦労などさまざまな話も聞くことができます。

STEP2:将来のビジョンを明確にしよう

新たに農業をはじめ、その収入で生計を立てることは、決して簡単な道ではありません。

農業に新規参入するということは、単に作物を育てるだけでなく、自ら事業を立ち上げる「経営者」になることを意味します。農業に対する強い意欲と情熱は、成功のための絶対条件です。

しかし、農業をはじめるには技術の習得や、農地・資金の確保など乗り越えなければならないことがいくつもあります。将来のビジョンを持ち、一つ一つ確実にクリアしながら、就農への準備を進めましょう。

農業をはじめるまえのチェックポイント

農業をはじめるまえに考慮すべきポイントを確認しましょう。

1.天候に左右され、体力的にも精神的にも大変な時期があること

農作業は天候に大きく影響されるため、短期間に集中して作業が続く場面もあります。

2.幅広い知識やスキルが求められること

農業は、動植物を育てることが基本です。しかし、機械・器具の取り扱いやメンテナンスはもちろん、販売先の確保や簿記記帳といった経営管理なども必要な知識になります。

3.初期投資と収入にタイムラグがあること

就農するにあたって、農業経営に必要な施設・機具・機材等の初期投資がかかります。就農してすぐに収入が得られるとは限らないため生活費の準備が必要です。

4.地域との信頼関係が重要であること

就農を成功させるキーポイントは周囲の人の信頼を得ることです。地元の農家や近隣の方々との関係づくりは、農業を続けていくうえで非常に重要です。先輩農家から学ぶ姿勢や、地域に溶け込む意識が必要です。

5.家族や周囲の協力が必要不可欠であること

農業をはじめるには精神的な支えや資金援助、保証人など周囲の協力が必要不可欠です。

独立自営就農と雇用就農のちがい

独⽴⾃営就農は⾃らが経営者となるため、栽培⽅法や販売⽅法など⾃分の考えを経営に反映させることができます。

「新しい方法で農業をやりたい」「自分のペースで経営を進めたい」と考える人は、独⽴就農が適しているかもしれません。しかし、資⾦や農地、機械や住居も⾃⾝で確保することになります。

しっかりとした営農計画を立て、長期的な視点で農業経営を進めていくことが求められます。

雇用就農は農業法人や農業関連企業に就職し、組織の一員として農業に携わる働き方です。農業法人などの組織に就職することで、安定した収入を得ながら技術や知識を身につけることができ、農業法人で経験を積んだ後に独立自営就農される方もいます。

STEP3:実践研修を受けて技術を身につけよう

農業をはじめたいと思ったら、まずは実践研修を受けましょう。総合的に農業の知識や技術を学ぶことができる道府県立農業大学校や民間などで運営する研修教育機関に入学するという方法があります。少しでも興味をもったら積極的に問い合わせてみましょう。

農業を学ぶ場所はたくさんある

農業を学ぶ場所は大きく分けて4つあります。

1.農業大学校

農家になるための専門学校のような位置づけで、2年間かけて実践的な知識と技術を学ぶことができます。

2.就農準備校

民間の研修機関が土日中心に研修を開催しているため、仕事をしながら農業技術や経営方法を学ぶことができます。

3.農業法人への就職

企業や農業組合に就職し、現場で働きながら技術を習得できます。給料も得られるため、生活の安定にもつながります。

4.農家への弟子入り

住み込みで働きながら、直接技術を学ぶ方法です。知人の紹介や新規就農制度を活用して受け入れてもらうケースがあります。

農業法人で働いて経験を得たいなら

農業法人への就職は「農業に興味はあるけど、いきなり独立するのは不安」という人におすすめです。実際に農業法人で働くには、農業専門の求人サイトを活用したり、国や地方自治体が開設している新規就農相談センターに行くことがおすすめです。さまざまな求人をチェックすることで就農へのイメージも掴みやすくなります。

STEP4:農地を確保しよう

農地の確保には「購入する」または「借りる」という選択肢があります。

購入の場合、自分の所有地として自由に使えるといったメリットはありますが、初期費用が高く、資金面の負担が大きいといったデメリットもあります。

土地を探す手間から考えると「借りる」方がはじめやすく、探す際には農地を貸したい人と借りたい人とをつなぐ農地バンクを活用することができます。

希望の農地情報をキャッチしたら実際の農地を見ること、鳥獣被害や自然災害の発生状況を確認しておくことが大切です。また、借りる際には農地の所有者と良好な関係を築くことも重要です。

農地取得条件のポイント

農地を取得するには要件を満たすことが必要です。以下のチェックリストで確認しましょう。

- 農地すべてを効率的に利用すること。

機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること。

- 必要な農作業に常時従事すること。

農地取得者が、必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すること。

- 周辺の農地利用に支障がないこと。

水利調整に参加しない、有機業の取組が行われている地域で化学的に合成された肥料及び農業を使用するなどの行為をしないこと。

以上の全ての要件を満たす必要があります。

初めての野菜作りはシェア畑がおすすめ

シェア畑とは、畑を借りて野菜づくりを楽しむ畑のレンタルサービスです。 季節ごとの野菜の種や苗、肥料、農具は全て農園に完備され、経験豊富なアドバイザーも在籍しているため、安心して野菜づくりができます。農地を確保する前にシェア畑で作物を育ててみることで、自分の確保したい農地をイメージしやすくなるかもしれません。

STEP5:資金を確保しよう

作物や栽培方法によって必要な資金は異なります。例としてイチゴで農業をはじめる場合、栽培施設にかかる費用は最低でも900万円とされています。このほか、倉庫や作業場、機械の購入費やその他経費(種、苗、肥料、農薬等)が必要です。さらに、経営開始後の運転資金、農業所得で暮らせるようになるまでの生活資金を約2年分準備する必要があります。資金確保が難しいなか、認定新規就農者になることで、無利子の融資制度を利用することもできます。

認定新規就農者を目指そう

いつ、どこで、どのような農業をはじめるのかという農業経営ビジョンが明確になったら、「青年等就農計画」を作成し、認定新規就農者の審査を受けましょう。

認定新規就農者のメリット

認定新規就農者を取得することで、関係機関から手厚い指導が受けられたり、青年等就農資金や経営所得安定対策の申請が可能となります。

たとえば、就農後の所得確保を後押しする経営開始資金の定額交付や青年等就農資金の対象となります。

経営開始資金は、経営をはじめて間もない時期の所得を確保したい方におすすめです。制度内容としては、規定の要件を満たす認定新規就農者に対して、経営開始から最長3年間、月12.5万円(年間最大150万円)の給付になります。

要件としては、就農時の年齢が原則49歳以下の認定新規就農者であることなど5項目を全て満たす方が対象となります。

青年等就農資金は、新しく農業を始める人を対象に国が無利子で資金を貸し出す制度です。実際の融資は、日本政策金融公庫が審査や手続きを担当します。資金を得ることで、就農準備に幅広く使えるため、「資金不足」という新規就農者の大きな課題を支援する仕組みです。

対象者の条件

- 市区町村から「認定新規就農者」として認定された18歳以上45歳未満の青年

- 安定した農業経営に必要な知識・技能を持つ65歳未満の方

- 上記に該当する人が過半数の役員を占める法人

- 農業を始めてから5年以内の方

青年等就農資金の融資限度額は3,700万円(特認1億円)になります。利子は、返済終了まで無利子であることも新規就農者にとって力強い支援制度です。返済期間は12年で、据置期間は最大5年以内と設定されています。

資金の使い道も幅広く活用可能であり、施設・機械の導入費や農地の借地料・機械のリース料に関する一括支払いなどに活用できます。青年等就農資金を検討する際には、日本政策金融公庫の窓口機関、市区町村の農政課に相談ください。

経営開始資金や青年等就農資金の詳細は、こちらのコラムでもご確認いただけます。

関連記事:認定新規就農者制度とは?メリット・デメリットまで解説

青年等就農計画の作成

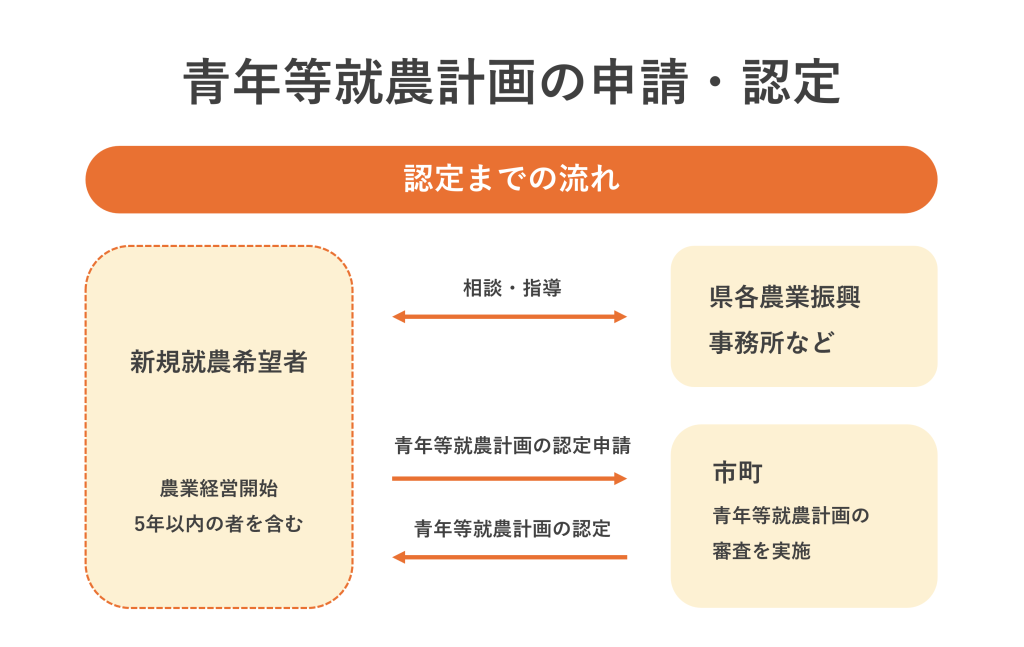

青年等就農計画の作成については、市町または県各農業振興事務所や新規就農をサポートするハウスメーカーへ相談しましょう。

「青年等就農計画認定申請書」に記入する内容としては、農業経営の規模に関する目標や栽培予定の作物、生産に必要な機械などがあります。

青年等就農計画の申請・認定

青年等就農計画の作成が完了したら、就農先の市区町村へ申請(提出)します。

申請を受けた市区町村は、青年等就農計画を審査・認定を行い、認定した申請者に通知します。認定を受けた新規就農者は市区町村、都道府県等関係機関により、計画達成に向けたフォローアップを受けることができます。

脱サラして農業を始めたお客さま事例

最後に、イノチオアグリで新規就農し、イチゴの高設栽培に取り組まれているお客さま事例をご紹介します。

ソルファーム 小栁 新太郎さん

小柳新太郎さんは、埼玉県東松山市で脱サラして新規就農し、イチゴ栽培を行っています。

実家の農地の活用方法を探すなかで、仕事として農業をすることを選び、イチゴ栽培を通じてお客さまと直接つながることを目指しました。

小柳さんは、農業の効率化と品質向上を図るため、最新の技術を積極的に取り入れています。

たとえば、灌水制御システム「アクアビート」を活用することで水やりの手間を大幅に削減するだけでなく、日射量によって灌水量を調節し、光合成を促進させて作物にとって良い状態で栽培を行っています。

ほかにも、高設栽培ベンチ「ストロベリーハイポ」を導入し、腰よりも上の⾼さで⾝体に負担なく栽培作業を行うことができています。

さらに、イノチオの営農サポートを活用することで、未経験からの就農で技術や知識に不安がある中でも品質の良いイチゴの栽培を可能にしました。

これらの取り組みにより、小柳さんは高品質なイチゴを安定して生産し、「お客さまの喜んだ顔が見たい」という目標の実現に努めています。

小柳さんの事例は、以下リンクからご覧いただけます。

就農準備に迷ったらイノチオアグリへ相談!

イノチオアグリは、50年以上にわたりビニールハウスの建設などの施設栽培に携わってきました。

その豊富な農業のノウハウを活かし、「農業総合支援企業」として、お客さまの新規就農や農業参入を計画立案の段階からお手伝いします。お客さまが目指す農業の実現に向けて、初期段階からしっかりサポートし、ビニールハウスの設計・施工、栽培方法のアドバイス、日々の作業計画の立案など、幅広い面でご支援いたします。

「農業をはじめたいけど何からはじめていいかわからない」 「農地確保や資金確保の方法から相談したい」 「認定新規就農者の認定を受けたい」このようなお悩みがある方は、ぜひ一度、イノチオアグリにご相談ください。