土壌分析の有効活用で品質・収量をアップ!メリットとおすすめの依頼先を紹介!

作物づくりの成否には、実は「土の状態」が大きく関わっています。しかし、土の性質や栄養状態などを、見た目や感触だけで判断するのは簡単ではありません。

そんな土の状態を数値で“見える化”できるのが「土壌分析」という方法です。

作付け前に土の状態を適切に把握して対応することで、結果的に栽培のコストダウンや作物の品質アップにも繋げることも可能です。

今回は、土壌分析の目的やメリット、方法、そして簡易診断との組み合わせ方まで、わかりやすくご紹介します。

目次

土壌分析の目的とメリット

土壌分析とは、土壌の状態を調べるために、土壌に含まれる養分や、排水性や保水性、土中の微生物の量など、さまざまな観点で測定し分析することです。

では、どうして土壌分析をする必要があるのでしょうか。ここでは、土壌分析の目的とメリットについてご説明します。

土の性質を作付け前に判断することができる

土壌分析は作付け前や収穫後に行うことで、土の状態や排水性など、土の持つ性質を把握できます。

地域によって土の特徴に違いはありますが、基本的な性質は共通している場合が多いです。土壌改良材を長い間与えていても、土の性質が劇的に変化することは少ないため、むしろ土が本来持つ良さを引き出し、維持することが重要です。

土壌分析を通じて、土の健康状態や必要な肥料の量が明確になり、無駄な施肥※を防ぎながら作物の安定した生育に繋げることができます。

こうした取り組みは、その地域の土に合った作物を育てる「適地適作」にもつながります。

※栽培作物に肥料を与えること

土の状態が数値でわかる

毎年同じ作物を育てていても、同じ量の肥料を使い続けると、土の栄養バランスは少しずつ偏っていきます。

豊作の年もあれば、日照不足や異常気象、病害の影響で収量が落ちる年もあります。収穫量が違えば、土に残る養分の量も変わります。

たとえば、平年並みの収穫を「100」とした場合、不作で「60」しか収穫できなかった年には、施肥量が変わらなければ「40」の分の肥料が土に残ることになります。一部は流出したり、微生物や雑草に使われたりしますが、ある程度は土に残ることが考えられます。

それにもかかわらず、毎回同じ施肥を続けていると、ある成分は過剰に蓄積され、別の成分は不足するという偏りが生じてしまいます。

このような土の栄養状態を数値で把握できるのが、土壌分析です。

分析結果をもとに、次の栽培に必要な肥料の量を調整することで、これまで経験や勘に頼っていた土壌管理が、より的確に行えるようになります。

コストダウンや収益アップに繋げられる

毎年同じ量の資材を投入していると、気づかないうちに土の栄養バランスが崩れてしまうことがあります。

しかし、土壌分析をもとに必要な分だけ施肥するようにすれば、結果的に肥料代の節約につながり、余分な成分が土から流れ出すことも防げるため、環境への負荷も軽減できます。

さらに、土のバランスが整っていると病気の予防もでき、作物の健やかな生育を支えてくれます。土壌分析をベースに少しずつ土壌を改善していくことが、品質や収量の向上にもつながります。

土壌分析は健全な栽培のための「土台」と言えるでしょう。

土壌分析の方法

土壌分析は、市販のキットを使用して自分で簡易的に行うこともできますが、より精度が高く総合的な分析を望む場合は、専門的な機関へ依頼するのがおすすめです。

土づくりに重要なのは、化学性・物理性・生物性の3要素それぞれのバランスと環境を整えることです。

診断の種類として「化学性診断」「物理性診断」「生物性診断」の3つがあります。

化学性診断

作物の生育不良を未然に防ぐ、または改善するために、土壌養分の過不足や養分バランスが適正水準にあるかどうかを評価し、施肥設計に生かすために行われます。

物理性診断

土壌の硬度、排水性、通気性、土層の深さ等に起因する生育不良要因を明らかにし、適切な土壌改良対策を行っていくために行われます。

生物性診断

作物の生育障害を起こす土壌病害虫による被害を抑制するとともに、土壌病害虫の発生しにくい微生物相に改善していくために行われます。

引用:一般財団法人 日本土壌協会「新版 土壌診断と作物生育改善」

このように、目的に応じて診断の方法が異なります。中でも、施肥との関わりが深い化学性診断がもっとも多く行われています。

イノチオでは、化学性診断を含めた土壌分析を行っています。

ここからは、イノチオが実施する土壌分析についてご紹介します。

土壌分析(化学性診断)の測定項目

土壌のどんな項目を測定できるのかは、どれだけ詳しく土壌の調査ができるのかということに繋がり、分析の依頼先を選ぶ際に重要となる要素です。

イノチオの土壌分析では、次の通り17項目の多岐にわたる項目を測定することができます。

土壌分析(化学性)で分析できる項目

・電気伝導度 (EC) ・pH (H₂O・KCl)

・硝酸態窒素 ・アンモニア態窒素 ・有効態リン酸

・陽イオン交換容量 ・腐植

・交換性加里 ・交換性石灰 ・交換性苦土

・加里飽和度 ・石灰飽和度 ・苦土飽和度 ・塩基飽和度

・苦土加里比 ・石灰苦土比

オプション分析

・リン酸吸収係数

・水稲専用分析(可給態ケイ酸・遊離酸化鉄)

地力窒素分析(水稲)

検査する土壌の採取方法

土壌分析を依頼する際は、多くの場合、自分で圃場の土を採取(サンプリング)します。土壌分析で正確な結果を得るためには、このステップを適切に行うことが重要です。

土壌の採取場所

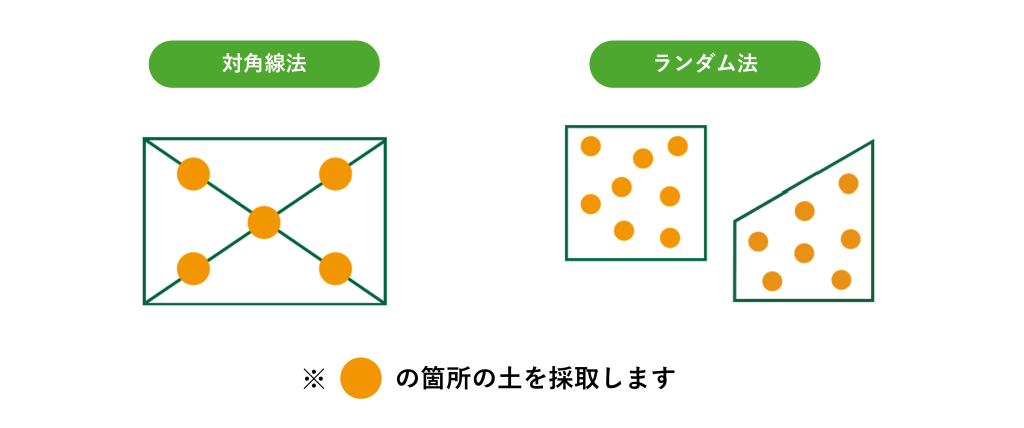

土壌の採取は、圃場の種類や形状に応じて適切な方法を選び、作土層から均等に混ぜ合わせることが重要です。主に「対角線法」と「ランダム法」の2つの方法があります。

対角線法は、水田や露地圃場、施設圃場など、比較的整った形状の圃場に適しています。この方法では、圃場の中心と角を結ぶ対角線の中央よりやや四隅側の5箇所から土壌を採取します。

一方、ランダム法は、小規模な圃場や形が歪な圃場に推奨されます。圃場内で偏りが出ないように、ランダムに5〜10箇所から土壌を採取します。

土壌の採取方法

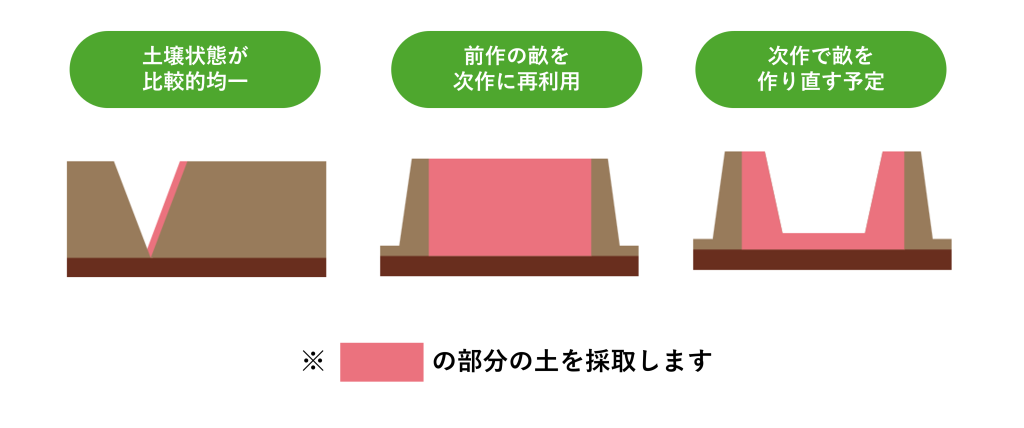

土壌の採取方法は、圃場や土壌の状態に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。

主に以下の3つの方法があります。

まず、土壌状態が比較的均一な場合には、無効期の圃場や水田などが対象となります。この場合、地表の表層(1~2㎝)を取り除いた後、地表面からV字型に掘り、V字部分の表面の土を均一に採取します。

次に、前作の畝を次作に再利用する場合には、再耕起予定の圃場や水田が対象です。この場合も表層を1~2㎝取り除いたうえで、畝内の作土層から均一に土壌を採取します。

最後に、次作で畝を作り直す予定の場合には、耕起された圃場や水田、休耕地が対象となります。この場合は、表層を除去した後、畝の上部から隣の畝の肩にかけて、均一に土壌を採取します。

採取後の処理・注意事項

- 採取した土壌を均等になるように混ぜ、100~200g程度をポリ袋に入れます。

※石や礫が多い場合は500g程度が推奨です。 - 他のサンプルと区別できるよう、袋に名称を記載してください。

- 植物残渣や根は、できる限り入らないようにしてください。

- 診断時に生育不良がある場合は、生育不良土壌・良好土壌を分けて採取してください。

- 水たまり・肥料がこぼれたところなどからは採取しないでください。

※本内容は、イノチオで土壌分析を行う場合の方法です。他の機関に依頼する場合は、実施方法や測定項目が異なることがあります。

土壌分析ならイノチオへ

イノチオでは、環境計量士による厳密な分析管理のもと、正確な土壌分析結果をお届けしています。

土壌医、土づくりマスター、施肥技術マイスターなどの専門資格を持つスタッフが在籍しており、分析結果をもとに、お客様の栽培条件に合わせたオーダーメイドの施肥設計をご提案しています。

水田・畑地を問わず、適正な施肥管理には土壌分析が欠かせません。

イノチオでは、基本の17項目について、サンプル到着日から最短2日、最長でも10日以内という短納期で分析・報告を行っており、報告のスピードとクオリティには自信があります。

分析結果が「数字」で終わらず、「次の一手」につながるよう、現場に寄り添ったサポートを大切にしています。

土づくりのパートナーとして、ぜひイノチオの土壌分析をご活用ください。

詳しい分析項目や料金表などは、こちらのボタンからご覧いただけます。

※分析価格・土壌サンプルの送付先は以下のリンクよりご確認ください。サンプルを送付いただく前に、かならずイノチオホールディングス診断分析課または最寄りの営業所までご連絡ください。

簡易的な土壌診断と組み合わせる方法も

専門機関への依頼は、土壌の状態を確実に、また詳細に把握することができます。しかし、時間と費用がかかるので、高頻度で依頼するのは現実的でないケースもあります。

日常的に土壌の状態を確認したい場合は、専門機関での分析と、自分で行う簡易診断を組み合わせるという方法もあります。

自分でできる土壌診断の方法とは

EC・pHの最適な値を知ろう

まずは、栽培作物に最適なpH・ECを知っておくことが大切です。

pHが低すぎると酸性が強く、栄養分が不足しがちになります。逆に高すぎるとアルカリ性が強くなり、根に負担がかかります。ECも高すぎると塩類濃度が上がり、根の水分吸収が阻害される恐れがあります。

上記の状況を避けるためにも、土壌のpHとECの管理が欠かせません。

一般的にpHは5.5〜6.5の弱酸性が理想で、これを外れると養分の吸収が妨げられる場合があります。

ECは土壌中の養分量を示す指標で、0.1〜1.0mS/cm程度が適正範囲とされています。※

注意点として、作物によって耐性は異なります。たとえば、イチゴやキュウリは塩害を受けやすく、ホウレンソウやハクサイは多肥に強い傾向があります。

適正値を知り、施肥量を調整することが、安定した栽培につながります。

※ここでご紹介しているpHおよびECの数値は、あくまで一般的な情報に基づいた参考値であり、すべての状況に当てはまるものではありません。

市販キットでEC・pHを測定する

市販の簡易診断キットを使えば、土壌の状態を手軽に把握することができます。精度は専門機関の分析に劣りますが、肥料の過剰施用や塩類集積※のリスクを避けるための目安として役立てることができます。

※土壌中の塩類が水分の蒸発によって地表面に集積する現象のこと。作物が土壌から水を吸収しにくくなる要因のひとつです。

pHやECの測定には、土と水を混ぜて得られる上澄み液を使うタイプと、土壌に直接挿して測定するタイプがあります。どちらもホームセンターなどで入手可能で、使い方も比較的簡単です。

実施方法によっては1つの試料でpHとECを同時に測定することもできるため、定期的なチェックに取り入れてみるのもおすすめです。

詳しい使用方法は各製品の説明書やメーカーサイトをご確認ください。

簡易的な土壌診断を行う際の注意点

自分で土壌診断を行う場合は、以下の点に注意しましょう。

土を採取する際の注意

前述の通り、土壌のpHやECを正しく測定するには土壌の採取方法が重要です。基本的には収穫直後に採取しますが、生育中でも必要に応じて行えます。畑の中でも生育状況に差がある場合は、良い場所・悪い場所それぞれから採取するのが理想です。

採取は畑の中央を含む複数地点(5カ所程度)から、深さ20〜50cmの層を垂直に採取します。斜めに採ると表面の塩類が混ざり、正確な診断ができなくなるため注意が必要です。

土壌を改良する際の注意

簡易での診断結果を受けて土壌改良に取り組む際、判断が難しいときは専門機関に相談することをおすすめします。

たとえば、pHを測定して適正数値より低くても、それだけを指標に土壌改良を行うのは危険な場合があります。

日本は雨が多く、土壌が酸性に傾きやすい環境です。多くの作物は弱酸性の土壌を好むため、酸性が強い場合には石灰を施してpHを調整するのが一般的です。しかし、すでにEC(塩類濃度)が高い土壌に石灰を加えると、塩類濃度がさらに上がり、作物の生育に悪影響を及ぼすことがあります。逆に、pHもECも低い場合は、養分不足が考えられます。

このように、土壌の状態は複雑で、単一の数値だけでは判断できません。栽培の失敗を避けるためにも、迷ったときは自分で無理に判断せず、必ず専門家に相談しましょう。

土壌の状態を知って収量・品質アップへ

作物の生育が思うようにいかないとき、肥料や栽培方法を見直す方は多いかもしれません。しかし、そもそも土壌の状態が把握できていなければ、どんな改善策も効果を発揮しないことがあります。

土壌分析は、土の栄養バランスや酸性度、塩類濃度などを数値で確認できる「土の健康診断」です。これを行うことで、今の土が作物にとって適した環境かどうかを客観的に判断でき、必要な施肥や改良の方向性も見えてきます。

「なんとなく」で施肥を続けるよりも、まずは土の状態を知ることが、より良い栽培への第一歩です。

栽培のお悩みはイノチオアグリへご相談ください

イノチオアグリでは、土壌分析をはじめ、土壌に合わせた施肥設計や肥料の販売、農業資材のご提案など、ビニールハウス栽培に関する幅広いサポートを行っています。

「作物の生育が思うようにいかない」「土壌を改善したいけど、何から始めればいいかわからない」そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

現場に寄り添った提案で、より良い栽培環境づくりをお手伝いします。