アメリカ農業はなぜ注目されている!?日本とアメリカの農業の違い

世界有数の農業大国であるアメリカ。広大な土地で行う、大規模な農業には日本の農業にない特徴が詰まっています。今回のコラムでは、アメリカの農業の特徴や、日本の農業との比較について解説します。

目次

- アメリカの農業について

- アメリカが農作物を大量に輸出できる背景

- アメリカの農家所得はなぜ安定している?

- 日本の農業との比較

- 日本がアメリカの農業から学ぶべき点は?

- 農業の課題解決はイノチオアグリへご相談ください!

アメリカの農業について

「世界の食料庫」と呼ばれるアメリカは、2019年時点で食料輸出量の総額が世界1位、複数の農産物や畜産物の生産量も世界1位の実績を誇ります。アメリカの強みである均質の農作物を低コストで大量に生産できる仕組みとはどのようなものなのか、詳しく解説します。

アメリカの農業の特徴

農業大国であるアメリカ合衆国では、トウモロコシや大豆、小麦といった穀物の生産が非常に盛んであり、牛乳や牛肉、鶏肉などの畜産物も豊富に生産されています。

特にトウモロコシと大豆は、世界トップの生産量を誇り、トウモロコシに至っては世界全体の約3割弱を占めています。

一方で、日本は国土面積や人口規模がアメリカとは大きく異なるため、単純な比較は難しいものの、カロリーベースの食料自給率は38%と低く、多くの食料を海外からの輸入に依存しているのが現状です。

こうした背景を踏まえると、アメリカの農業の仕組みや特徴を理解することは、日本の農業の今後を考えるうえで非常に有意義であると考えられます。

アメリカの農産物生産量・輸出量

具体的な数値を見てみましょう。

国際連合食糧農業機関(FAO)の統計によると、2020年時点でアメリカのトウモロコシの生産量は約3億6,000万トン、大豆は約1億1,000万トンに達しています。

一方、日本の2019年の生産量は、トウモロコシが約24万トン、大豆が約22万トンと、アメリカとは大きな差があります。

さらに、アメリカは輸出量でも世界的な影響力を持っており、トウモロコシの輸出量は約5,000万トン、大豆は約6,000万トンにのぼります。

これらの数字からも、アメリカの穀物生産が世界の食料供給において極めて重要な役割を果たしていることがわかります。

アメリカが農作物を大量に輸出できる背景

それでは、なぜアメリカはこれほど多くの農作物を世界に輸出できるのでしょうか。

その理由は、農業の「大規模化」と「作業の効率化」にあります。

少数の農家による大規模化

近年、アメリカでは農地の大規模化が進んでいます。

5年ごとに実施されるアメリカ農業センサスによると、2012年から2016年の5年間で農業従事者数は1.6%減少した一方で、1農業経営体あたりの平均農地面積は5.4%増加しています。

これらのデータから、アメリカの農業が「少人数の農家による大規模経営」へと移行していることが読み取れます。

特に中北部や西部の地域では、この傾向が顕著に見られます。

スマート農業による作業効率の向上

アメリカが少人数でも高い農業生産性を維持できている背景には、農地の大規模化を活かした機械化と効率化の進展があります。

広大な国土と多様な気候条件を持つアメリカでは、地域ごとの気候特性に応じた作物を集中的に栽培することで、生産効率を大きく向上させています。

たとえば、亜寒帯気候の北東部では酪農が盛んであり、五大湖南部の「コーンベルト」ではトウモロコシ、北緯37度以南の「コットンベルト」では綿花が主に生産されています。こうした「適地適作」に基づく農業が、効率的な生産体制を支えています。

また、機械化の面でもアメリカは先進的で、「Agriculture(農業)」と「Technology(科学技術)」を融合させた「AgriTech(アグリテック)」という造語が使われるほど、テクノロジーの導入が進んでいます。これは、日本で注目されている「スマート農業」と同様に、農業の効率化を目指す取り組みです。

特に、GPSを活用した大型農機の運用やドローンによる自動操縦など、「精密農業」の技術革新は目覚ましく、少人数でも広大な農地を管理・運営することが可能になっています。GPS情報の活用は、現代のアメリカ農業において欠かせない存在となっています。

このような徹底した機械化と効率化により、大量生産とコスト削減が実現され、アメリカは世界に向けて安定的かつ安価な食料供給を可能にしているのです。

アメリカの農家所得はなぜ安定している?

アメリカの農家の所得は、必ずしも安定しているとは言えませんが、政府による各種支援制度によって一定の水準が維持されています。

ここでは、最近の動向とその背景について、わかりやすく解説します。

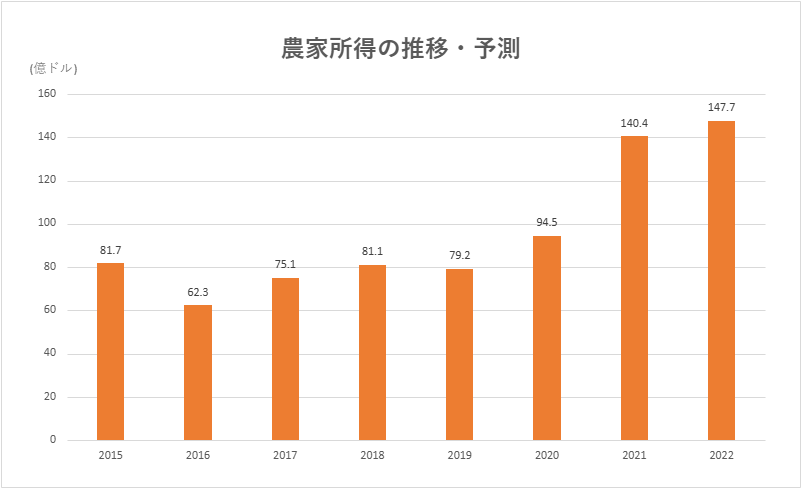

アメリカの農家の所得推移

上の図からもわかるように、アメリカの農家所得は2015年以降、ほぼ横ばいの傾向が続いています。

しかし、2021年には約140億ドルという大幅な増加が見られ、2022年も同水準の所得が維持されると予測されています。

このような安定した所得の確保により、農家は安心して農業に取り組むことができています。

農家の所得を守る制度

アメリカでは、生産者の所得が安定的に増加しているだけでなく、所得を守るための制度も数多く整備されています。

たとえば、2014年2月に制定された「農業法」では、農家が育てた作物の市場価格が一定の基準(=実効参照価格)を下回ったときに、差額の一部を補償する「価格損失補償」や、収入が一定の保証水準を下回った際に補填する「農業リスク補償」といった制度が導入されました。

この農業法は5年ごとに見直されており、これまでは、価格損失補償と農業リスク補償のいずれかを一度選択すると、その後の変更はできませんでした。しかし、2018年に改定された農業法では、毎年制度を見直して変更できるようになり、より柔軟な運用が可能となりました。

加えて、「価格支持融資制度」などの仕組みも、生産者の経営を支える重要な役割を果たしています。

日本の農業との比較

日本の農業は、アメリカの農業と比較していくつかの特徴を持っています。

栽培規模

日本の農業の大きな特徴は、小規模な家族経営が中心であることです。

これは、日本の限られた土地面積や地形的な制約、そして歴史的背景によって形成されたものです。

一方、アメリカでは、広大な農地を活用した大規模農業が一般的であり、効率的な機械化が進んでいます。

生産する品目

日本の農業は、水稲を中心とした灌漑農業が広く行われています。これは、日本が降水量の多い気候であるため、水田の利用が容易であることが背景にあります。一方、アメリカでは乾燥した地域が多く、小麦やトウモロコシなどの畑作が主流となっています。

食の安全性

食品の安全性や品質管理に強いこだわりを持っている点も日本の農業の大きな特徴です。具体的には、農薬や化学肥料の使用に厳しい規制が設けられており、消費者が安心して口にできる農産物の提供に力を注いでいます。近年アメリカを含め世界的にオーガニック農業や環境に配慮した持続可能な農業への関心が高まってきています。

伝統的な技術

日本の農業では、長い歴史のなかで培われた伝統的な技術や知恵が今も受け継がれており、古来からの品種や土壌改良の方法などが現代の農業にも活かされています。これに対して、アメリカの農業では、品種改良や遺伝子組み換え技術の導入が進んでいる一方で、環境への影響や、従来の品種が失われるといった課題も指摘されています。

地域の特性を活かした農業

地域ごとの気候や地形の違いを活かして、多様な農作物が栽培されている点も日本の農業の大きな特色です。各地でその土地に適した品種や栽培方法が工夫されており、全国的に多彩な農業が展開されています。一方、アメリカでは効率性を重視した大規模な農業が主流であり、限られた種類の作物が集中的に生産される傾向が見られます。

気候条件の違い

日本とアメリカの農業は、気候の違いによって大きく異なる特徴を持っています。日本は温帯湿潤気候に属し、四季が明確で降水量も多いため、水稲をはじめとする野菜や果物など、多様な作物の栽培に適しています。特に水を多く必要とする水稲は、日本の湿潤な気候に非常に適しており、主要な作物として広く栽培されています。

一方、アメリカは広大な国土を持ち、地域によって気候が大きく異なります。東海岸では温暖湿潤な気候のもと、果物や野菜、穀物などが栽培されており、中西部では乾燥した大陸性気候の影響で、トウモロコシや小麦、大豆などの穀物が中心となっています。南部では温暖な気候を活かして、綿花や果物、野菜の栽培が盛んです。

また、アメリカでは広大な農地を活用して単一作物の大規模栽培が行われており、農業機械の導入も進んでいます。これに対して、日本は限られた農地を活かしながら、手間のかかる水稲栽培を中心に展開しており、機械化の面ではアメリカほど進んでいない部分もあります。このように、気候条件の違いが両国の農業の形態に大きな影響を与えています。

労働人口の違い

日本とアメリカの農業における労働人口には、規模や構成、働き方において顕著な違いがあります。2019年の統計によると、日本の農業従事者は約190万人、アメリカでは約210万人と、人数自体は近いものの、国土の広さや総人口を考慮すると、日本の方が農業人口の密度が高いと言えます。

世代構成にも違いが見られます。日本では高齢者が農業の中心を担っており、若年層の参入が進みにくい状況が続いています。一方、アメリカでは若い世代が農業に関心を持ち、テクノロジーや新しいビジネスモデルを積極的に取り入れながら農業に取り組む姿勢が広がっています。

さらに、働き方にも差があります。日本では副業として農業を行う兼業農家が多く、地域に根ざした小規模な農業が主流です。対してアメリカでは専業農家が一般的で、大規模な農地を活用した効率的な農業経営が行われています。

このように、日本とアメリカでは農業に従事する人々の数だけでなく、年齢層や働き方にも大きな違いがあることがわかります。

日本がアメリカの農業から学ぶべき点は?

このように、アメリカでは国が農業の大規模化と効率化を積極的に推進しており、同時に農家の経営リスクを軽減するための政策も整備されています。こうした制度を日本でも導入することは可能なのでしょうか。

農地の集積・集約化

日本においても農林水産省を中心に、農地の集積・集約化を進めることで農業の大規模化を図る取り組みが全国的に進められています。

しかし、日本の農地は中山間地域の傾斜地や狭い土地に多く分布しており、気候も地域ごとに大きく異なるため、各地でその環境に適した多様な品種が栽培されてきました。このような地理的・気候的条件の違いから、アメリカのように広大な平地を活用した効率的な大規模農業の導入は容易ではありません。

加えて、日本の食文化は多様性に富んでおり、地域ごとの特色ある農産物が重要な役割を果たしています。そのため、小規模農家の存在は今後も不可欠であり、これが日本において農業の大規模化が進みにくい要因の一つと考えられます。

とはいえ、アメリカの農業から学べる点もあります。例えば、需要の高い作物を平野部に集約して効率的に生産する一方で、地域の特色を活かした小規模農業によって食文化の多様性を維持するという「二極化モデル」は、日本の農業にも応用可能な方向性ではないでしょうか。

スマート農業の推進

日本では、農地の集積・集約化に関しては地形や土地利用の制約など、特有の課題が存在しますが、機械化や効率化の面では「スマート農業」の導入によって着実に進展しています。

たとえば、ドローンによる農薬散布や、AIを活用した収穫予測、病害予測のシステムも登場しています。これまで経験に頼っていた作業が、データに基づいて判断できるようになり、ミスの削減にもつながっています。

日本とアメリカでは農業を取り巻く環境は大きく異なりますが、アメリカが農業大国として培ってきた効率化の工夫には学ぶべき点が多くあります。日本でも、スマート農業などの先端技術を活用することで、今後の農業がより良い方向へと進化していくことが期待されます。

イノチオアグリのスマート農業事業

日本の農業を支えるために、イノチオアグリではスマート農業の推進に力を入れており、さまざまな先端技術を活用した製品を展開しております。

エアロビート

その代表例が、環境制御システム「エアロビート」です。ビニールハウス内外の環境を各種センサーが検知し、自動で細やかな制御を行うことで、安定した栽培環境を実現します。1台のコンピュータと本体で最大10区画または10棟のハウスを遠隔管理でき、経験や勘に頼らず、データに基づいた農業をサポートします。

さらに、必要な機能だけを備えた「エアロビートmini」も新たに登場。栽培規模に応じて、制御点数8点・16点・24点の3タイプから最適なモデルを選ぶことができ、より柔軟な導入が可能です。

製品情報:環境制御システム AERO BEAT(エアロビート)

製品情報:環境制御システム AERO BEAT mini(エアロビートミニ)

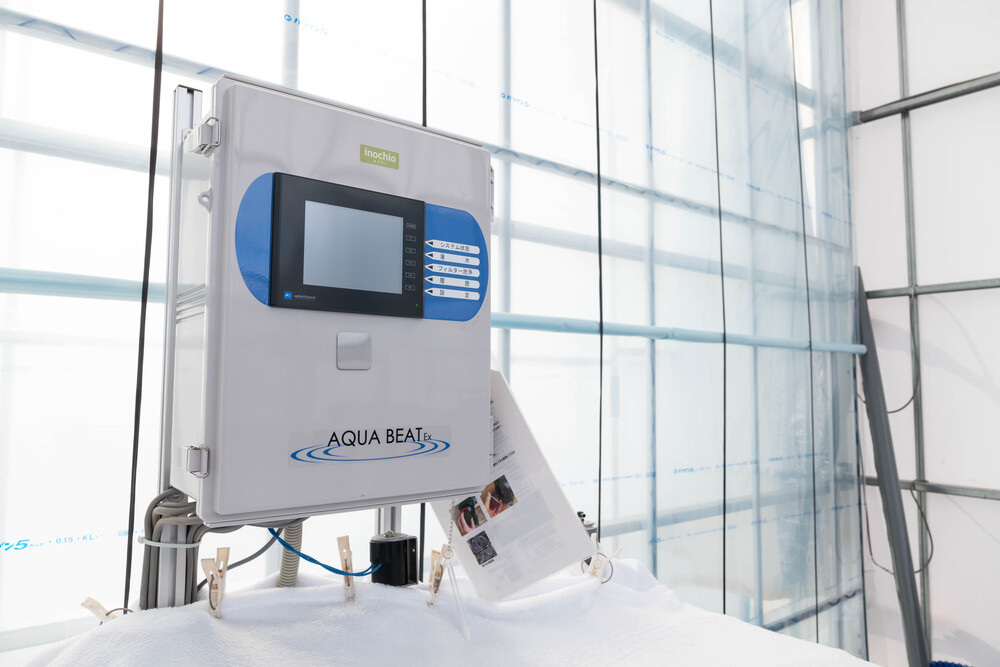

アクアビート

自動灌水制御システム「アクアビート」は、時間・流量・液肥倍率の3つの制御方式に対応しており、多様な灌水ニーズに柔軟に対応できます。

特に流量制御による1株ごとの設定は、マニュアル化やハウス間の統一管理、さらには部会などでの情報共有にも役立ちます。

さらに、最新モデルの「アクアビートメビウス」ではAI学習機能を搭載し、より精度の高い灌水管理が可能となりました。これにより、経験に頼ることなく、データに基づいた安定した栽培が実現できます。

製品情報:自動灌水制御システム AQUA BEAT(アクアビート)

製品情報:自動灌水制御システム AQUA BEAT MOBIUS(アクアビートメビウス)

農業の課題解決はイノチオアグリへご相談ください!

ビニールハウスにたずさわり50年以上の歴史を持つイノチオアグリは、「農業総合支援企業」として数多くの方の新規就農者・農業参入企業をご支援してきました。

農業の開始に向けて必須となる農地や資金の準備、栽培技術をサポートするだけでなく、ビニールハウスの設計と建設、収支シミュレーションに基づく作物や栽培方法のご提案など、農業経営に向けた支援を行っています。

お客さまひとりひとりの状況に合わせ、開業前の準備だけでなく農業をスタートした後の経営安定に至るまで、総合的にサポートさせていただきます。

農業を始めることを検討されている方は、ぜひイノチオアグリにご相談ください。