オーガニック野菜とは?有機野菜・無農薬野菜との違いについて解説

「有機野菜」や「オーガニック野菜」、「無農薬野菜」という言葉を聞くと、「なんとなく体に良さそう」「自然な味がしそう」というイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。しかし、それぞれの意味や違いを正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。ここでは、それぞれの定義や特徴、メリット・デメリット、それぞれの違いについてご紹介します。

目次

「農薬不使用」=「オーガニック野菜」ではない!?

「オーガニック野菜」=「有機JAS認証を受けた有機野菜」

「オーガニック野菜」は英語で「organic vegetables」と表記され、日本語では「有機野菜」と訳されます。日本では、農林水産省が定める「有機JAS規格」に適合し、認証を受けた農産物だけが「有機」または「オーガニック」と表示できます。

オーガニック(organic)野菜

「オーガニック」とは、英語で「organic」と書き、日本語では「有機栽培」と訳されます。自然に近い方法で育てられた農作物や、それを使った製品を指し、「自然食品」や「オーガニックコットン」「オーガニックコスメ」などの形で使われます。

ただし、「有機栽培」といっても、まったく農薬を使わないわけではありません。日本の「有機JAS認証」などで認められた、自然由来の農薬(例えば除虫菊剤や、銅・硫黄などによる薬剤)や、天敵農薬や微生物を使った方法は使用できます。つまり、「無農薬」や「農薬不使用」とは異なります。

国際的な有機農業団体であるIFOAM(International Federation of Organic Agriculture Movements/国際有機農業運動連盟)は、オーガニックの原則として「生態系」「健康」「公正」「配慮」の4つを掲げています。これは、化学農薬をできるだけ使わずに自然環境を守ることに加え、食品添加物を減らして安全性を高めたり、動植物の生物多様性の保全、児童労働の禁止、適地適作・地産地消で地域の文化を大切にすることなども含まれます。

つまり、オーガニックは「人が安心して食べられるものを作る」だけでなく、「自然や社会全体をより良くする」ための取り組みでもあるのです。

有機野菜

「有機野菜」は、前述のとおり「オーガニック野菜」と同じ意味を持つ言葉です。

有機野菜とは、指定の化学肥料や農薬などの「無機質肥料」を使わず、魚粉や油粕など植物性・動物性由来の「有機物肥料」を使って育てられた野菜のことです。一般的には、農林水産省が定める「有機JAS」と呼ばれる基準を満たした野菜のことを指します。この認証を受けていない場合、「オーガニック」や「有機」といった表示をすることはできません。

有機JASの主な基準は、以下の3点です:

1.堆肥などで土づくりを行い、種まきまたは植え付けの前2年以上、禁止された農薬や化学肥料を使用していない圃場で栽培する

2.栽培中も禁止された農薬、化学肥料は使用しない

3.遺伝子組み換え技術を使用しない

ここで「禁止された農薬や化学肥料は使用しない」とあるように、完全に農薬を使わないというわけではありません。有機農業では、必要に応じて約30種類の農薬の使用が認められています。

無農薬野菜

「無農薬野菜」とは文字通り、農薬を一切使用せずに栽培された野菜を指します。

しかし、実際には「無農薬」と表示されていても、畑に以前使われた農薬が残っていたり、周囲の農地から飛散した農薬が検出されたりするケースが多く見られました。さらに、消費者の関心の高まりに便乗して、実際には農薬を使っているにもかかわらず「無農薬」と虚偽表示する事例も発生しました。

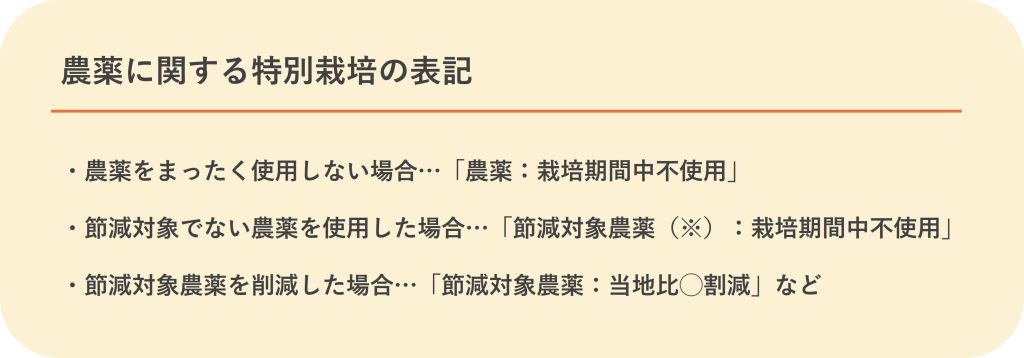

こうした背景から、現在では農林水産省の「特別栽培農産表示ガイドライン」により、「無農薬」という表示は禁止されています。

本当に農薬を一切使っていない野菜については、「無農薬」という言葉の代わりに「特別栽培農産物」と表示することが認められています。

特別栽培農産物

特別栽培農産物は、農林水産省の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」により、「農産物が生産された地域の慣行レベルと比較し、節減対象農薬の使用回数が50%以下・化学肥料の窒素成分量が50%以下」という定義が定められています。つまり、有機肥料を除いた農薬や化学肥料の使用を、基準よりも大幅に抑えて栽培された野菜が「特別栽培農産物」として認められるのです。ただし、この表示だけでは「農薬を使っていない」という点が消費者に伝わりにくく、生産者にとってはその点が課題となっています。

かつては「無農薬」や「減農薬」といった表示が使われていましたが、これらの表現は生産者ごとに定義が異なり、消費者に誤解を与えやすいという理由から、2004年(平成16年)に農林水産省の『特別栽培農産物に係るガイドライン』によって表示が禁止されました。このガイドラインでは、「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」といった表現の使用は禁止されています。

とはいえ、農家が努力して農薬や化学肥料の使用を減らして栽培しているにもかかわらず、その取り組みを販売時にアピールできないのでは、報われません。また、消費者にとっても、農薬や肥料の使用状況は購入時の重要な判断材料のひとつです。

オーガニック野菜と有機野菜の違い

オーガニック野菜は、基本的に有機野菜と同じ意味で使われています。ただし、以前と現在ではその定義に少し違いがあります。

以前は、生ゴミを使った堆肥や家畜の排せつ物などの有機肥料を使って育てられた野菜全般を「オーガニック野菜」と定めていました。しかし現在では、「有機肥料を使い、なおかつ指定された農薬を使わない」という条件が加わり、より厳密な基準が設けられています。

その結果、現在の「オーガニック野菜」は「有機野菜」とほぼ同じ意味として扱われるようになったのです。

有機農業・自然栽培のメリット

有機農業とは、「オーガニック」の項目でも触れたように、自然のしくみに逆らわず、もともと自然が持っている多様な生態系を活かして行う農業のことです。農薬や化学肥料に頼らず、土や水、空気などの環境を健全に保ちながら、作物が健康に育つ環境づくりを重視しているためメリットも多く存在します。

自然の仕組みに沿った農法

有機栽培は、土壌や水質を汚染せず、自然の循環を尊重した農法です。化学物質による環境への負荷が少ないため、地球にやさしい持続可能な農業として注目を集めています。

健康志向に対応

化学農薬や化学肥料を使用しないため、農薬の残留による健康リスクが低く、身体への負担も軽減されます。特に、小さなお子様やアレルギーをお持ちの方にとっては、より安心して取り入れられる点が大きなメリットです。

土壌の健全性を保つ

農薬や化学肥料を使用する従来の農業は、形や色つやの良い農産物を効率的に大量生産する点で成果を上げてきました。しかし、その一方で、土壌中の微生物まで除去してしまい、土地の力を弱めてしまうという課題もあります。

有機農業・自然栽培のデメリット

有機野菜は人の健康や環境に良い影響をもたらしますが、生産者にとっては課題も伴います。

手間がかかる

農薬の使用を制限することで、害虫や雑草の管理にさらに多くの手間がかかるようになります。

価格が高くなりがち

有機栽培では、化学肥料や農薬を使わない分、栽培に多くの手間と時間がかかるため、生産コストが高くなる傾向があります。そのため、一般的な野菜と比べて販売価格がやや高めになることが多いです。

品質のばらつき

土壌の状態によって農産物の品質にばらつきが生じることがあり、必ずしも高品質な作物が得られるとは限りません。また、収穫された野菜の色や形、大きさが不揃いになることも多く、なかには市場に出せない規格外品が含まれる場合もあります。

実際にオーガニック野菜は売れるのか?

農林水産省の資料によると、国内の有機食品市場は拡大傾向にあります。2009年では日本全国の有機食品市場規模の推測値が1,300億でしたが、2022年には、2,240億円と13年間で1.7倍に拡大しています。

どんな消費者が購入するのか

農林水産省から出ている「5分でわかる 有機農産物って何?」によれば、有機食品を月に1回以上購入している人は、30〜39歳の層に多く見られます。また、60歳以上の世代でも購入者が多い傾向があります。これは、小さな子どもを持つ世代や、定年後に健康や食生活への関心が高まることが背景にあり、有機食品を選ぶ意識が強くなると考えられています。また、消費者が有機農産物を購入する場所として、スーパーで購入すると回答した消費者は86%であり、次いで生協(店舗、宅配)、直売所が多くなっています。

オーガニック野菜販売の注意点

バラ売りで有機農産物を販売する場合は、有機農産物専用のコーナーを設けるなど、一般の農産物(慣行農産物)と混ざらないように工夫することが必要です。

また、有機農産物を小分けして容器や包装に「有機」などの表示をする場合には、認証小分け業者の有機JAS認証を取得していることが必要です。

段ボール箱で納品された有機農産物をバックヤード等で小分けする場合、その他の農産物との混合を防止する措置が取られていれば、「有機」等と表示して販売することができます。ただし容器や包装上に「有機」等の表示は行えません。

慣行農産物との混合や使用禁止資材による汚染を避けるように配慮をすれば慣行品と有機農産物を同じトラックで運ぶことは可能です。

有機農産物の転換期間とは?

有機栽培に切り替えた場合、2年間の「転換期間」を経てはじめて「有機農産物」として表示できるようになります。2年間の「転換期間」というのは、種まきや植え付けを行った時点で、2年間の「転換期間」が経過している必要があります。

ただし、1年が経過した時点で認証を受ければ、「転換期間中有機農産物」として表示することが可能です。

また、多年生作物の場合は、最初の収穫前までに3年以上の転換期間を経ていることが求められます。

手間がかかる有機農業・自然栽培を助けるスマート農業

有機農業や自然農法がなかなか広がらない主な理由としては、手間がかかること、品質が安定しにくいこと、資材などのコストが高いことが挙げられます。こうした課題は、従来の農法では解決が難しいものでしたが、近年ではICT(情報通信技術)を活用したスマート農業によって、解決の糸口が見え始めています。

ドローンリモートセンシング

例えば、ドローンに搭載したカメラとAIによるセンシング技術を使えば、病害虫の発生状況を診断したり、生育の様子を把握したり、収穫時期を予測することが可能です。これまでドローンは主に農薬散布に使われてきましたが、センサー技術の進化により、上空から作物の光合成の活性度を測定したり、生育状況を数値化したりすることもできるようになりました。農家はそのデータをもとに作業を最適化し、生産効率を高めることができます。

農業IoT

また、有機農法の1つである「太陽熱処理」(太陽の熱で雑草の種を死滅させる方法)にも、農業用IoTセンサーを活用する取り組みが始まっています。

こうした技術の進歩は、オーガニックや有機野菜への関心の高まりと連動しており、有機農業や自然農業の発展を後押ししています。この流れは日本に限らず、世界的にもオーガニックは大きなトレンドとなっています。

日本では、世界と比べて有機農業の割合はまだ低いとされていますが、2007年から2017年の10年間で、有機農業の取り組み面積は40%以上拡大しています。農業従事者の高齢化や離農が進む中で、有機農業や自然農業を持続可能な形で広げていくためにも、スマート農業の活用は今後ますます重要になると考えられます。

有機農業に取り組むお客さま事例

京都市西京区の少し離れた山あいに、株式会社オーガニックnicoはあります。

同社では、2019年にイノチオアグリが開発した低コスト・耐候性ハウス「ドリームフィールド」を導入しました。このハウス内では、ミニトマトや中玉トマトが有機栽培で育てられています。

有機農業に取り組むオーガニックnicoの中村さんにインタビューさせていただきました。

有機農業を実現するイノチオのビニールハウス

作物の収量を増やすために最も重要なのは「光」です。ドリームフィールドの導入により、以前と比べて採光性が大きく向上しました。

このビニールハウスでは、年に2回の作付けを行っており、導入前は1反(約300坪)あたり年間10トン前後の収量でした。しかし、ドリームフィールドを導入したことで、年間収量は15トンにまで増加しました。

有機農業と聞くと、「うまく栽培できないのでは」と不安に感じる方も少なくありません。しかし、オーガニックnicoでは、有機農業でも安定して栽培できる技術を確立しています。

今後も、有機農業に適した栽培技術の開発を進め、農林水産省が掲げる「耕地面積の25%を有機農業に」という目標の実現に向けて、現在も有機農業に取り組まれています。

関連記事:有機農業を世の中へ広めたい|株式会社オーガニックnico

イノチオアグリは新規就農・農業参入をサポートします

イノチオアグリは、50年以上にわたり施設園芸(農業用ハウスやビニールハウス)に携わってきた実績と知見がございます。これまでに培ったノウハウを活かし、農業への新規参入や就農を計画段階からサポートしています。

お客様のご要望や条件に応じて、農場の設計から栽培方法、作業計画の立案、さらには事業収支の試算を含む事業計画の策定まで、一貫して支援いたします。

さらに、圃場での実地研修や専門指導員によるサポート体制も整えており、事業開始前の準備段階から、栽培開始後の運営管理・労務管理に至るまで、農業ビジネスの最前線で培ったノウハウを活かして、農場運営をトータルで支援しています。